Cuando me quitaron la venda de los ojos me apuntaron con una pistola a la cabeza para que escribiera aquella confesión y la firmase. Eran tres idiotas que había mandado Albert para que acabasen conmigo. Les pregunté:

-¿Y qué se supone que tengo que confesar?

-El señor Alberto nos advirtió de que eso ya lo sabía usted -dijo el más bajito con voz aflautada.

-En ese caso confieso -dije mientras iba escribiendo- que no tengo nada que confesar a tres marmotas – y firmé.

El más alto de ellos dio un paso al frente, apartó al de la pistola y me metió un guantazo que me reventó el labio.

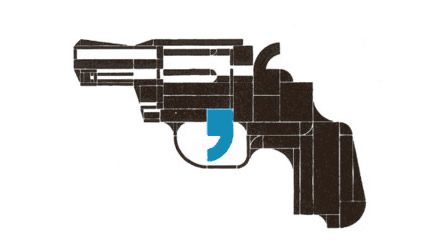

Escupí sangre con una sonrisa desconcertante, al menos desconcertante para ellos. He de confesarles que siempre me guardo un as en la manga cuando tratan de intimidarme. Acostumbrado a escribir bajo todo tipo de amenazas, recargo mi estilográfica con balas auténticas y antes de disparar suelo aclararme el gaznate.

El tipo que sujetaba la pistola parecía salir de un instituto y le temblaba el pulso demasiado para mi gusto. Luego estaba el zoquetón que me partió el labio y un renacuajo calvo con gafas de sol y un estúpido bigotillo a lo Hitler que parecía ser el jefe. Era el único que hablaba, aunque lo hacía con la voz de una niña de cinco años. Observé con detalle sus posiciones en la habitación oscura, el papel en blanco sobre aquella antigualla de escritorio, mi querida estilográfica asomando en el bolsillo de mi camisa…

-No voy a escribir ninguna confesión -dije.

El alto volvió a dar un paso adelante, el de la pistola levantó el percutor y el jefecillo hizo amago de quitarse las gafas.

-No la escribiré antes de tomarme un té fuerte recién preparado y un whisky con miel.